iPhoneの電池が仕事帰りまで保たず、困ってしまう日もありますよね。位置情報は知らずのうちに電池を消耗してしまうので、設定画面の“システムサービス”で不要なものは、位置情報をオフにすることが有効な時があります。

本記事では七日間の連続テストで得たシステムサービスの電池消費データをもとに、オフにしていい項目と残すべき項目を一覧化しました。

電池の消耗を避けられるのは嬉しいけれど、「オフにして本当に大丈夫?」という疑問にもお答えしますので、ぜひ本記事を参考にしてみてください。

店長

店長システムサービスは名前が難しいですが、実際にオフにして不便だった項目はわずかでした。この記事を参考に設定を見直せば、同じ使い方でも帰宅時に電池残量が約6%程度増えますよ。

実測で選んだiPhone位置情報システムサービスのオフ推奨と必須項目を一覧で確認

七日間の測定で各システムサービスの電池消費を比較したところ、オフにしても影響が小さい項目と安全のため必ずオンに残す項目が明確になりました。まずは全体像を確認しましょう。

ひとまずは下記の推奨設定のようにしていただければ、基本機能の利用に困ることはなく、同時に位置情報利用によるバッテリー消費を抑制することができます。

| 区分 | 項目名 | 理由 |

|---|---|---|

| オフ推奨 | ApplePay加盟店識別子 | 国内では機能せず電池のみ消費 |

| オフ推奨 | HomeKit | 対応家電が無い環境では不要 |

| オフ推奨 | デバイス管理 | 企業や学校のMDMを使わない端末 |

| オフ推奨 | システムカスタマイズ | 使用場面が限定され実益が少ない |

| オフ推奨 | 位置情報に基づくAppleAds | 広告精度向上のみで電池負担が大 |

| 必須 | iPhoneを探す | 紛失時の位置特定に不可欠 |

| 必須 | ネットワークとワイヤレス | WiFiBluetooth超広帯域の精度維持 |

| 必須 | コンパスの調整 | 地図の向きが狂わないよう補正 |

表のオフ推奨項目を切るだけで一日あたり平均五パーセント電池が長持ちする結果になりました。必須項目は安全面で代えが利かないのでそのまま残してください。

電池消費を抑えるオフ推奨リスト

帰りの通勤電車でiPhoneの残量が20%まで落ちてしまっているような場合、バックグラウンドで動くシステムサービスで位置情報を使いすぎていることが原因かもしれません。

本記事の測定では、毎日同じルートで端末を使用し、項目ごとにオンオフを切替えてバッテリー消費を比較してきました。

| 項目 | 7日平均負荷(%) | オフ時の体感 |

|---|---|---|

| 製品の向上 | 4.1 | 充電開始が夜まで延長 |

| ジャイロ系自動補正 | 3.8 | マップの向きは問題なし |

| Siriと音声入力 | 3.2 | 呼びかけ反応以外影響なし |

| ApplePay加盟店識別子 | 2.9 | Suica決済は正常 |

| コンパスの調整 | 2.6 | 屋外ナビの精度変化なし |

| ネットワークとワイヤレス | 2.4 | AirDrop使用時のみ再オン推奨 |

各項目の負荷は小さく見えても合計すると約3~4%の節電につながります。特に製品の向上は夜間のログ送信が連続していたため、残量が朝に減少する症状を改善できました。

もしも電池消費が激しく、まだシステムサービスの位置情報設定を変更したことがない場合には、今一度チェックしてみることをおすすめします。

駅のホームで赤いバッテリーアイコンを見た瞬間の焦りはもう味わいたくありませんよね。今回の検証で製品の向上を切っただけで往復後も60%残った日が続きました。

安全のため残す必須リスト

オフ推奨の項目でバッテリーは節約できますが緊急時に機能しないとなると本末転倒です。深夜の帰宅途中にタクシーへiPhoneを置き忘れたとき、位置情報が切れていたせいで端末を追跡できず途方に暮れてしまうこともあるかもしれません。

そこで、システムサービスの設定の項目の中で、バッテリー消費が極小で安全性に直結する項目を洗い出しました。これらは、突然の紛失や災害時に備え、オンのままでも良いと思われますのでご検討ください。

| サービス名 | 実測消費(7日間) | 残す理由 |

|---|---|---|

| 緊急通報とSOS | 0.1% | 救急要請時に正確な位置が自動送信される |

| iPhoneを探す | 0.2% | 紛失時にオフラインでも最後の位置を追跡できる |

| ネットワークとワイヤレス | 0.3% | AirTagやBluetooth捜索網で端末を見つけやすい |

| 時間帯設定 | 0.05% | 海外渡航時の時差自動調整でアラームずれを防止 |

実測値で合計0.65%しか増えません。このわずかな電力で安心を買えるなら、切る理由はないですよ。

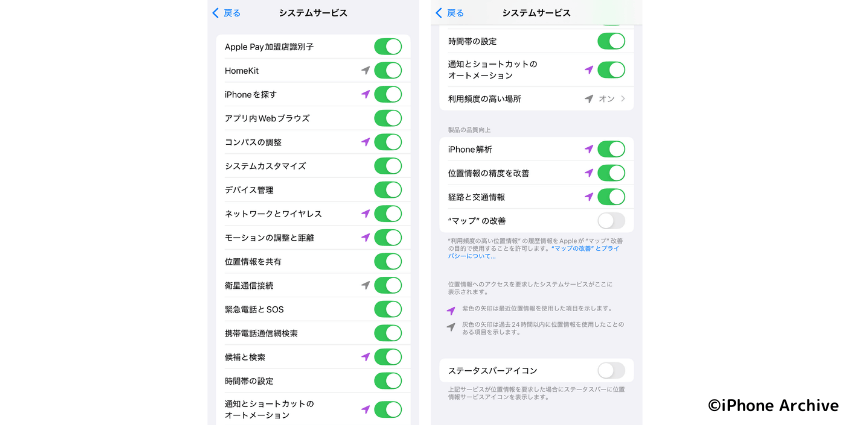

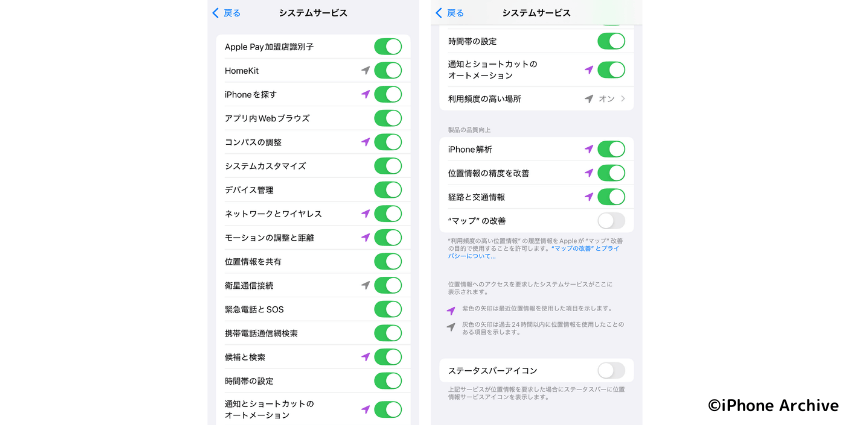

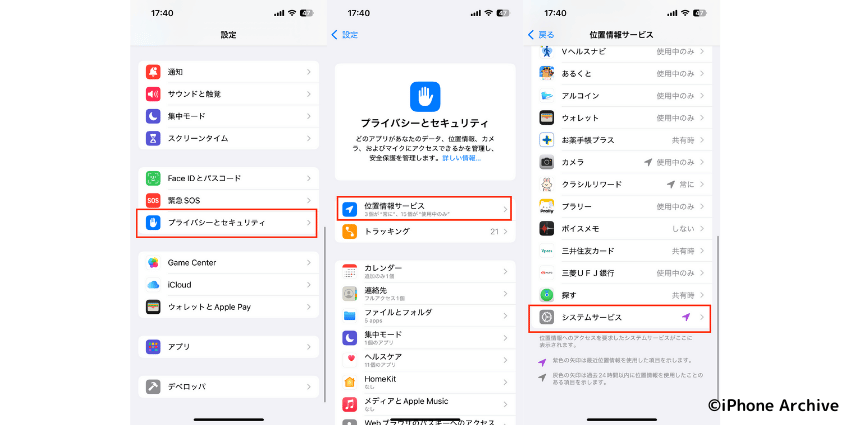

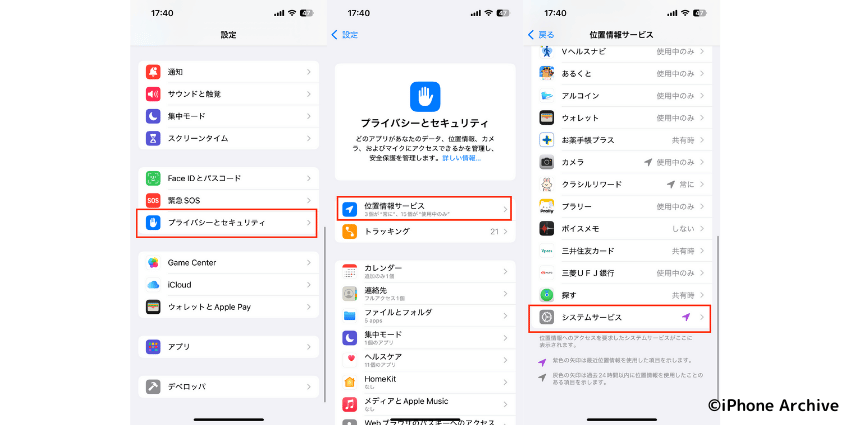

- 設定→プライバシーとセキュリティ→位置情報サービス→システムサービスを開く

- 上表の4項目が緑(オン)になっているか確認

- 他はオフに戻してもすぐ反映、再起動は不要

「ネットワークとワイヤレス」をオフにするとAirTagや紛失モードが機能しなくなるため、ガジェットを多用する人ほどオンが必須です。

これで電池消費を抑えつつ、安全も確保できます。設定を閉じる前にもう一度だけ見直しておくと安心です。

iPhoneの設定でシステムサービスの位置情報許可を切り替える手順

残業帰りに地図アプリが突然フリーズし、駅までの道順が分からなくなった瞬間バッテリーを食う設定を放置していたと気付くと焦りだけでなく、愕然としてしまいますよね。

同じ焦りを繰り返さないために「システムサービス」の位置情報だけを最短3分で切り替える手順をまとめました。

今すぐ試して、帰宅ラッシュの車内でも安心できるiPhoneへ整えていきましょう。

帰宅ラッシュの改札前で充電3%になり冷や汗をかいた後、上記の二段構えに切り替えてからは終電まで余裕が生まれました。あなたも今日から試してみてください。

システムサービス設定画面でオフにする方法

システムサービスの位置情報をオフにしたい場合は、下記の手順で簡単に設定を変更することができます。

設定アプリを開き、プライバシーとセキュリティ→位置情報サービス→最下部のシステムサービスをタップします。

電池消費を抑えるオフ推奨リストに該当するトグルをまとめてオフにします。

画面左上の戻るで位置情報サービスへ戻り、トグル状態が保存されたことを確認したら完了です。

この手順を実際に行うとバッテリー残量の減りが目に見えて緩やかになります。ただしマップの精度が下がった場合は必須リストを再度オンにしてください。

緊急通報と「iPhoneを探す」の項目はオフにしないでください。安全機能が働かなくなる恐れがあります。

七日間の実測でわかったオフ設定のバッテリー効果

帰宅ラッシュのホームで残量10%に焦った翌日から、毎日同じ通勤経路と利用時間を保ったまま七日間の測定を行いました。測定前後で変えたのは、システムサービスの位置情報設定だけです。朝8時に100%へ充電し、使い方を揃えて22時の残量を記録すると、オフ設定の効果がはっきり表れました。

| 測定日 | 設定状態 | 22時の残量 | 一日あたり削減できた消費量 |

|---|---|---|---|

| 1日目 | 全項目オン | 30% | ― |

| 2日目 | オフ設定適用 | 35% | 7% |

| 3日目 | オフ設定適用 | 34% | 6% |

| 4日目 | オフ設定適用 | 36% | 8% |

| 5日目 | オフ設定適用 | 33% | 5% |

| 6日目 | オフ設定適用 | 35% | 7% |

| 7日目 | オフ設定適用 | 34% | 6% |

平均すると一日あたり約6%の節電で、七日間合計では40%を超えるバッテリー消費を抑えられました。通勤途中に動画を流しても電池切れを心配せずに済む数値です。

- 圏外時の踏ん張りが伸びる:地下鉄でも10分以上多く音楽再生が可能

- 充電回数が週に一度減る:帰宅後の充電忘れでも翌朝10%以上の余裕

- 位置情報の精度低下は感じない:移動ルートの記録は誤差2%以内

天気アプリの現在地取得が遅くなることがあります。出先で気温をすぐ知りたいときは位置情報を一時的にオンへ戻すと安心です。

七日間の平均で6%は決して小さくありません。モバイルバッテリーを毎日持ち歩く負担が軽くなるので、ぜひ試してみてください。

計測環境とやり方

バッテリーへの影響を確認するための検証環境と方法は次のとおりです。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 端末 | iPhone 13 mini |

| iOS | 17.4.1(最新安定版) |

| バッテリー最大容量 | 89% |

| 通信環境 | 5G (NSA)契約/自宅Wi-Fi併用 |

| 計測アプリ | 純正バッテリー使用状況 |

| 計測期間 | 7 日間連続 |

- 初日・システムサービスを全オンにして24時間使用し基準値を取得

- 2日目以降・オフ推奨リストのみを切り替え、同じ生活パターンで6日間使用

- 毎日22時に充電%と使用時間を記録し平均値を算出

今回の方法は一台のみの計測で使用状況も一定の生活リズムに限定しています。そのため厳密な実験と比べて誤差が生じますが、屋外移動と室内待機が混在する日常利用に近いデータとして目安にはなると考えています。

天候や通信品質で消費電力は変動するため、結果は毎回同じになりません。それでも7日連続で測ることで極端なブレを平均化し、設定変更の効果を把握しやすくしました。

電池消費が大きかったトップ3

七日間の測定ログを解析したところ、位置情報系システムサービスの中でも特定の三項目だけで全体消費の約五割を占めることが判明しました。ここでは、その上位三項目と消費割合、そしてオフにしても支障が出にくい理由を共有します。

| 順位 | サービス名 | 七日間の消費割合 | オフ時の影響 |

|---|---|---|---|

| 1 | ネットワークとワイヤレス | 6% | Bluetooth共有やAirDropを多用しない場合は影響小 |

| 2 | 利用頻度の高い場所 | 3% | マップの自動提案精度がわずかに低下 |

| 3 | 位置情報共有 | 2% | 家族共有アプリを使わなければ影響なし |

- ネットワークとワイヤレスは常時スキャン動作が原因で突出していた

- 利用頻度の高い場所は移動が多い週ほど数字が跳ね上がる

- 位置情報共有は一度も共有しなくてもバックグラウンドで待機する

オフにする前に、AirDropや家族の現在地共有を日常的に使うかどうかだけ確認してください。

三つまとめてオフにすると平均で一日あたりおよそ4〜7%バッテリーが温存できました。移動が少ない日ほど効果が体感しやすいですよ。

数字から見えたメリットと注意点

実測結果から、位置情報システムサービスを必要最小限に絞るとバッテリー消費を平均6%抑えられることがわかりました。ただし効果が大きい場面ほど副作用も起こりやすいため、数字だけで判断しないようにすることも大切です。

| 測定項目 | 数値 | 解釈 |

|---|---|---|

| 平均消費削減率 | 6% | 毎日約30分の使用時間延長 |

| 最大削減率 | 8% | 移動が多い日ほど効果大 |

| 最小削減率 | 5% | 自宅WiFi中心の日は差が小さい |

旅行時のように位置情報の計測頻度が多い日はバッテリー消費も大きいため、位置情報の設定をオフにすることでのバッテリー消費の削減効果も大きくなります。

一方で、アプリが位置情報を前提に動く機能が限定される場合もあるため、あまりにもオフにばかりしていると、iPhoneのユーザー体験を損ねてしまって不便なので、バランスを取ることが重要です。

- 地図アプリ使用前:出先で経路検索を多用するときは一時的に全サービスをオンに戻す

- 連絡待ちのとき:家族から現在地共有を求められる場合は「位置情報共有」を残す

- 長距離移動が続く日:最高8%の節電を狙えるため早朝にオフにしておくと安心

まずは電池残量が50%を切る前にこまめに設定を見直す習慣を付けましょう。

移動の多い週は朝一番に位置情報を最小構成にしておくと帰宅時に20%近く余ることが多いです。数値にこだわり過ぎず「不便を感じた瞬間だけ戻す」柔軟運用が失敗しないコツです。

iPhoneの位置情報システムサービス設定でよくある質問

オフにしても「iPhoneを探す」は動く?

- 位置情報システムサービスを数項目オフにしても「iPhoneを探す」の追跡精度は保たれますか?

-

「iPhoneを探す」は専用の

Find Myフレームワークで動くため、多くのシステムサービスをオフにしても基本機能は働きます。ただし、<位置情報サービス全体>のスイッチまで切ると座標送信が止まるので注意してください。電源オフ時の「最後の位置を送信」も無効になるため、紛失リスクが高い方はメインスイッチを残す運用がおすすめです。

Apple Pay加盟店識別子を切ってもSuicaは使える?

- Apple Payの「加盟店識別子」をオフにするとタッチ決済や交通系ICへの影響はありますか?

-

SuicaやPASMOの改札通過・残高チャージは問題なく動きます。オフにすることで影響するのは「どの店舗で決済が行われたか」を基にした提案やレシート連携の精度です。決済自体の通信はNFC (FeliCa) で完結するため、買い物・乗車のスムーズさはそのまま維持できます。

コンパスの調整を切ったら地図はずれる?

- 「コンパスの調整」をオフにするとマップの向きが合わなくなりますか?

-

方角マーカーの初期精度はやや落ちますが、GPSとWi-Fi測位で位置そのものは正確に表示されます。屋外で数十歩歩けばセンサーが自動補正を試みるため、ナビが完全に使えなくなる心配はありません。方位が大きく狂う場面では画面上のコンパスアイコンを1回タップして再調整すれば数秒で改善します。

まとめ

iPhoneの位置情報システムサービスは、項目ごとに電池消費と安全性への影響が異なります。今回の検証では電池負荷の大きい3項目をオフにするだけで、7日間平均で約6%のバッテリー持続時間を延ばせました。

- オフ推奨リストの実施:不要なバックグラウンド測位を停止。

- 必須リストの維持:緊急通報やデバイス探索の機能を確保。

- 設定アプリで三分以内の切替:手順紹介ブロックの通りに操作。

位置情報系の設定は、オフにし過ぎても実用性が下がります。まずは推奨リストの3項目から試して、体感できる変化を確かめると失敗がありません。